当たり前にそこに居るようなカメラの存在感を心がける

間近で見つめていった、子どもたちの遊びの魅力

Q:撮影を始めてみて、実際はいかがだったでしょうか?

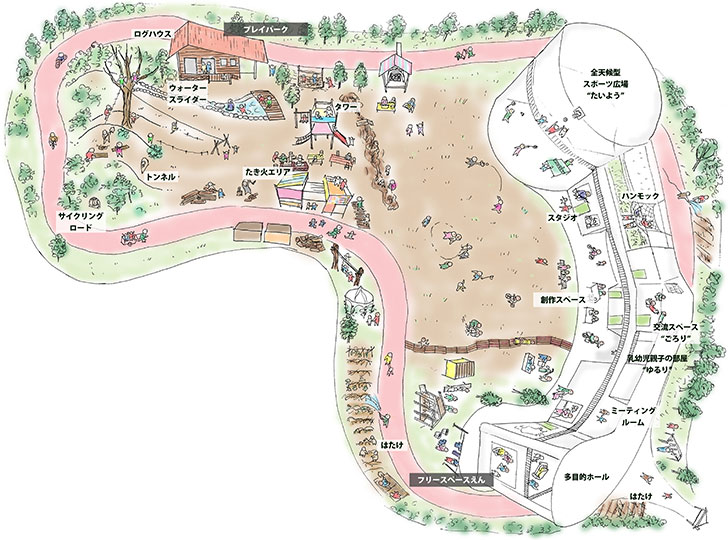

前作同様に、いきなり子どもたちにカメラを向けるのではなく、重江という人が映画を撮りに来ていていつもカメラを持っている、ということを場に馴染ませるように心がけました。なので最初の三ヶ月ぐらいはほぼカメラは回さず、子どもたちと遊んでいました。あとは、映画制作をするにあたって、ほぼ毎日いる子とそうでない子を見分けることも当初はしていましたね。それと自主保育をやっている人たちがいて、この人たちもほぼ毎回会ってたので仲良くなったし、自主保育というものに興味も持ったので、まずはゆめパを利用する乳幼児親子の撮影を進めていきました。裸足で土を踏み泥だらけになって遊んだり、火おこしをしたり工具を使って物づくりをして遊んだり、子どもたちが何かに挑戦してゆく姿は魅力的で、今の社会だと「ほぼ許されないよな」と思いつつ撮影していました。まずは子どもたちの魅力的な遊びを撮りつつ、カメラを持った僕の人となりを知っていってもらった感じです。その後の「フリースペース えん」での撮影も同じで、少しずつ子どもたちと距離を縮めつつ進めていきました。

センセーショナルな出来事や大きな変化を捉えた作品ではない

子どもたちの個々の輝きや微細な変化から見えてきた映画のかたち

最初の一年目でプレイパークエリアや自主保育、「こどもゆめ横丁」の撮影をしながら主となる子たちの撮影もしていましたが、一年で終われる撮影の分量では無かったので、二年目はもう少し子どもたちに寄った撮影を進めていきました。センセーショナルな出来事や、子どもたちの大きな変化を捉えた映画ではないのですが、こどもゆめ横丁を経て、サワが勉強をしだして夢を語り始めたこと、リクトの将来の夢を聞けたあたりから、映画のかたちが見えてきたかなと思います。

Q:登場する子どもたちの表情がとても豊かです。主要な4人の子どもたちを選んだ理由はなんでしょうか?

リクトは初めて会った時から魅力的な子で、生き物に興味を持つ小さな哲学者という印象でした。本編に入っていない場面でも、虫を取って眺めている時間が長かったのですが、彼が虫という命を見つめながら何を感じ、考えているのかを掴めれば、この場に流れる多様な学びの時間を表現できるのかなと考えていました。あと映画の後半の「将来の夢は投資家とか」という答えは素晴らしかったですね。自分や社会の事をめちゃくちゃ冷静に見つめて考えていることの現れですから。

ヒナタもリクト同様に虫や植物に興味を示す子で、図鑑なんかを眺めてる時間の多い子でした。リクトと同じ理由で彼の撮影もしていたのですが、インタビューにもあるよう学力に対して特有の悩みを抱えていました。ただ、こうした悩みは誰もが持ちえることで、ヒナタの悩みは彼より少し上の世代の子たちも経験し、その後どのように生きているかを見せてくれている。ヒナタ自身の大きな変化はこの撮影期間では表せないけれど、多世代が集うこの場での世代間の連なりを映画の中で表現できればとは考えていました。多様な人が集う場で、無意識にも周りから刺激を受けているという事です。

ミドリは僕がゆめパに通いだした頃と同じタイミングで来た子で、来てからまだ日の浅い子はこの場でどのように過ごすのかに注目していました。ただ、彼女はあっという間に周りと馴染み、木工に興味を持ち、来る日も来る日も木工をしてるのが印象的で、ミドリの豊かな時間の過ごし方を伝えたいなと思いながら撮影していました。泣く泣くカットした場面も多いですが、木工以外にも色んな事に興味を示し、ゆめパをめちゃくちゃ楽しんでいる子でした。

サワは木工もそうなのですが、沖縄の三線などにも興味を持ち、横丁への参加や実行委員も精力的にこなす、もうゆめパをフルに利用している!といった子で、ゆめパを描くにはこの子だとすぐに思いました。横丁自体はこの映画の核になるかもという意識はあったので、サワとミドリのチームを中心に撮影を進め、横丁や他の子どもたちの魅力的な姿も絡めることが出来たと思います。サワはその後に夢を持ち、どのように生きるかを考えだすのですが、進路について悩んだりアドバイスをもらったり、そして挑戦する姿は、こうした場があったからこそ出来たことでもあると思います。ゆめパをフル活用して過ごしてきたサワはこの映画には欠かせません。

いつかは大人になってゆく子どもたち

充実した“子どものじかん”が大人になった時に必要になるはず

今回は個々の掘り下げというよりは、なるべく多くの子のゆめパでの時間の過ごし方を描きたいと考えていました。主に「フリースペース えん」の子が中心になりましたが、いわゆる不登校モノの作品にするつもりはありませんでした。学校外の居場所で安心して過ごすことができ、好きなことをしながら様々なことに出会い、経験することにより、それが多様な学びになることを伝えたかったんです。もちろん一人一人は全くの別人格ですが、その連なりが夢パークという場の在り方や有用性を示してくれるのかなと考えていました。

Q:子どもたちや居場所の現在だけでなく、進路や将来についても描いています。その狙いはなんでしょうか?

子どももいつかは大人になり、忙しない時間の中を生きていきます。映画の中で職人さんがサワに、「作っていて楽しいだけではない世界」と話す場面がありますが、仕事となると好きや楽しいだけでなく、時には厳しさや責任というものも発生します。そうすると“じかん”と時間がせめぎあい、時間に追われ心が削られていく。多くの大人は経験があるのではないでしょうか。そんな中でこうした“じかん”の経験があると、大人になり社会で流れている時間と、自分自身の“じかん”との折り合いがつくのではないかなと思います。私自身も忘れかけていた“じかん”でもあるし、そういう意味では大人にもぜひ観てほしい映画です。

Q:撮影の最中、新型コロナウイルスの感染拡大がありました。2020年春には全国で学校が閉鎖されたりと子どもたちを取り巻く状況は大変だったかと思いますが、撮影中の印象はいかがだったでしょうか?

コロナ禍での利用者のインタビューもしたのですが、本当に行ける場所がない、公園に行っても嫌な顔をされる、家の前で遊んでいても苦情がくるなど、多くの方からストレスフルなお話を聞くことが出来ました。最初の緊急事態宣言の時、職員さんたちは毎日何時間も会議を重ね、どのようにこの場を維持していけるかを話し合われていたそうです。夢パでの子どもたちは密にならない遊びを考え、ペットボトルのキャップ投げや、大きな塩ビ管に乗ってどこまで行けるかなどの工夫をしていました。印象的なのは、どうすればボール遊びが再開できるか、こどもゆめ横丁が実現できるかなど、スタッフに交じって子どもたちも話し合っていたことです。ちゃんと子どもの声を聴くということの現れですし、当たり前のように子どもが話し合いの輪に入って話している姿をみて、これまでも日常的に行ってきた事なんだと思いました。

「こんな場所いいよね、必要だよね」と思ってくれたら嬉しい

子どもたちの豊かな「じかん」を感じてもらえたら

Q:児玉奈央さんの音楽が印象的ですが、どのような理由で選んだのでしょうか?

児玉さんは西野さんとの雑談の中で、「昔うちに来ていた子で、歌手やってる子がいるんだよ」と聞いたのがきっかけでした。児玉さんのお母さんが昔「たまりば」で働いていて、お母さんと一緒に来ていたのが児玉さんだったそうです。柔らかい楽曲や歌声、子どもの世界に通ずる不思議で少し尖った歌詞も、優しい歌詞もこの映画に合うなと思ってお願いしました。

Q:タイトルに込めた思いを教えてください。

ゆめパで過ごす子どもたちが、何者にも邪魔されず思いっきり自由に過ごせる豊かな「じかん」。そうした抑圧の無い「じかん」の中で、子どもたちは様々なことを感じ、考え、育っていると思います。そしてゆめパに流れるこうした「じかん」が全ての子どもたちにあるよう願いを込めて『ゆめパのじかん』と付けました。

観た人が「こんな場所いいよね、必要だよね」と思ってくれるのが一番です。また、信頼できる人たちに囲まれ、安心安全が保障された場では、子どもたちはその力をフルに発揮できると僕は考えていますので、色んな事に挑戦したり、悩みや不安も跳ね返すような、こどもの力を感じられる作品になればと思っていました。夢パークで過ごす子どもたちの豊かな「じかん」を感じつつ、観てもらえれば嬉しいです。